Die Sprache der Baka

Mehr als ein Mittel der Verständigung

Die Sprache der Baka ist ein lebendiger Ausdruck ihres Wissens, ihrer Geschichte und ihrer Identität. Sie verbindet jahrhundertealte Erfahrungen im Regenwald mit einer komplexen sprachlichen Struktur. Gleichzeitig ist sie ein Beispiel dafür, wie eng Sprache mit sozialen Beziehungen und kultureller Selbstbestimmung verwoben ist.

Ein besonderer Weg

Heute wird die Baka-Sprache der Familie der Ubangi-Sprachen zugeordnet, sie ist also mit anderen Sprachen aus dem zentralafrikanischen Raum verwandt. Doch der Wortschatz zeigt: Viele Begriffe stammen nicht aus diesen Sprachen, sondern weisen auf eine ältere, eigenständige sprachliche Tradition hin. Vor allem bei Wörtern rund um Jagd, Waldpflanzen, Rituale oder spirituelle Wesen zeigt sich, wie sehr die Sprache mit dem Leben im Wald verbunden ist.

Sprachvergleiche zeigen, dass Baka und Aka trotz unterschiedlicher heutiger Sprachen, vor allem für Jagd, Honigsammeln, Waldpflanzen und Rituale, einen gemeinsamen alten Wortschatz bewahren. Linguisten wie Serge Bahuchet deuten dies als Echo einer ursprünglichen Sprache der Waldjäger-Sammler. Diese Spuren sind wichtig, weil sie eine tief verwurzelte gemeinsame Kultur erkennen lassen, die älter ist als der Kontakt mit Ackerbauern.

Sprache der Beziehung – nicht des Ortes

Auffällig ist: Die Aka in der Zentralafrikanischen Republik sprechen eine Bantusprache, obwohl in ihrer Umgebung Ubangi gesprochen wird. Die Baka in Kamerun sprechen eine Ubangisprache, obwohl sie unter Bantu sprechenden Nachbarn leben.

Linguisten erklären das mit sogenannten «Sprachen der Beziehung». Nicht der geografische Ort bestimmt die Sprache einer Gruppe, sondern mit wem sie über lange Zeit eng verbunden war. Sowohl die Aka als auch die Baka haben im Laufe ihrer Geschichte ihre ursprüngliche Sprache, vermutlich eine gemeinsame, heute verschwundene Sprache, aufgegeben und jene ihrer jeweiligen Partnergruppen übernommen. Die Aka eine Bantusprache, die Baka eine Ubangisprache.

Dennoch finden sich bis heute gemeinsame Wörter in beiden Sprachen, die weder aus Bantu noch aus Ubangi stammen. Sie sind ein sprachliches Echo eines gemeinsamen Ursprungs.

Neuere genetische Studien bestätigen, dass sich westliche Gruppen wie die Baka und Aka und östliche Gruppen wie die Mbuti schon vor rund 20 000 Jahren voneinander unterschieden, wahrscheinlich in unterschiedlichen Regenwald-«Refugien», als der Wald während der Eiszeit stark zurückgedrängt war. Sprache und Gene erzählen hier eine ähnliche Geschichte. Alte Trennungen, aber ein gemeinsamer Ursprung tief im zentralafrikanischen Regenwald.

Sprache folgt hier nicht der Umgebung, sondern der Bindungsgeschichte.

Klanglich einzigartig

Die Sprache der Baka enthält viele Laute, die im Französischen oder Deutschen nicht vorkommen. Dazu gehören:

- Implosive wie „ɓ“ oder „ɗ“,

- Komplexe Konsonanten wie „kp“ oder „gb“,

- und eine Tonhöhe, die die Bedeutung eines Wortes verändert.

Ein Wort kann je nach Ton etwas ganz anderes bedeuten, eine Eigenschaft, die viel Aufmerksamkeit beim Sprechen erfordert und zur Musikalität der Sprache beiträgt.

Beispiel:

kó = «sagen»

kò = «essen»

→ gleich lautend, aber durch unterschiedliche Tonhöhe völlig unterschiedliche Bedeutung

Wissen in der Sprache

Dass ein so reicher Wortschatz für Waldressourcen existiert, ist kein Zufall. Interdisziplinäre Studien zeigen, dass Jäger-Sammler im zentralafrikanischen Wald seit mindestens 100’000 Jahren kontinuierlich dort leben und ihr Wissen, trotz klimatischer Schwankungen, weitergeben konnten. Die Sprache ist daher nicht nur ein Archiv der Natur, sondern auch Zeugnis einer einmaligen ökologischen Anpassung über Jahrtausende.

Gelebte Sprache im Alltag

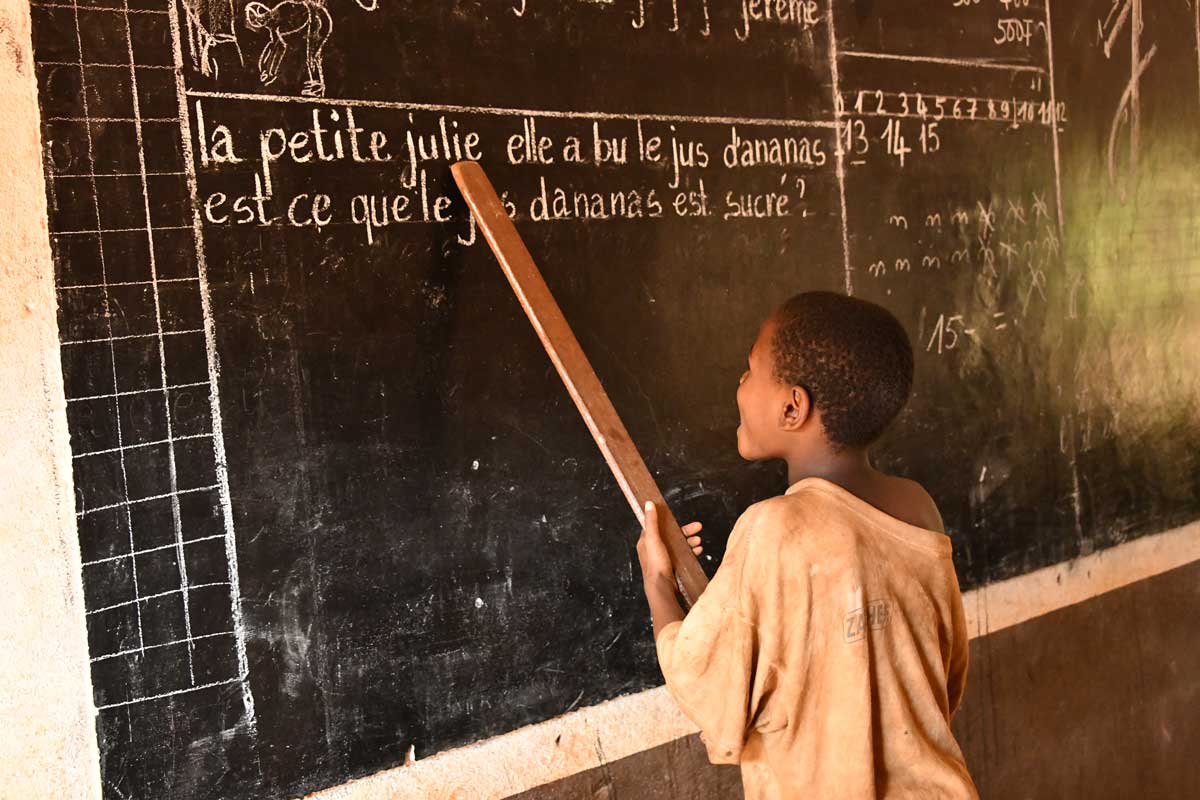

Trotz Schulunterricht auf Französisch und der Dominanz anderer Sprachen wird Baka bis heute im Alltag gesprochen: zu Hause, beim Geschichtenerzählen, beim Singen oder Spielen. Die meisten Baka sind mehrsprachig und sprechen oft auch die Sprache ihrer Nachbarn oder Französisch. Ihre eigene Sprache aber bleibt ein wichtiges Zeichen der Zugehörigkeit.

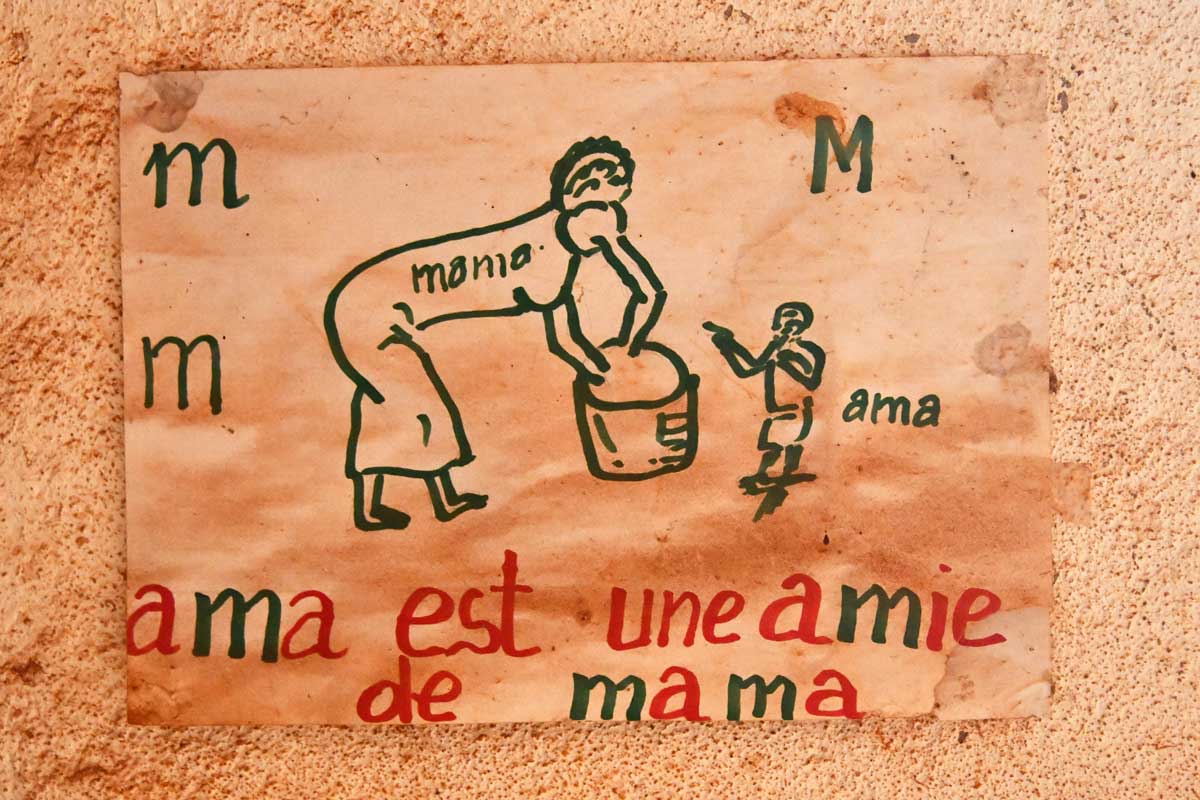

Bakakinder lernen in der Schule Französisch. Zuhause sprechen sie Baka und mit den Nachbarn deren Sprache.

Sprache und soziale Ungleichheit

Die Baka sprechen nicht nur ihre eigene Sprache, sondern oft auch die ihrer Nachbarn. Umgekehrt ist das selten. Nur sehr wenige Nicht-Baka sprechen Baka.

Das zeigt, wie ungleich die Beziehungen oft sind. Die Baka müssen sich sprachlich anpassen, zum Beispiel in Schule, Kirche oder beim Verkauf von Produkten. Ihre eigene Sprache wird dabei häufig übergangen oder nicht ernst genommen.

Diese Ungleichheit hat historische Wurzeln: Schon als die Baka vor etwa 2–3 000 Jahren enger mit Ackerbauern in Kontakt traten und deren Sprachen übernahmen, mussten sie ihre sprachliche Tradition anpassen. Der Druck, sich sprachlich zu unterordnen, ist also alt und wirkt bis heute in Schule, Kirche und Verwaltung fort.

Sprache ist hier nicht nur ein Mittel zur Verständigung, sie spiegelt auch Machtverhältnisse und gesellschaftliche Stellung wider.

Schrift und Dokumentation

Seit 2009 gibt es eine offizielle Schreibweise für die Baka-Sprache. Sie wurde gemeinsam mit Sprachforschern entwickelt und ermöglicht es, Bücher, Geschichten, Bibeltexte und Lehrmaterial in Baka zu schreiben. Die Baka geben ihr Wissen seit jeher in Geschichten, Liedern und Gesprächen mündlich weiter. Eine schriftliche Form ergänzt diese lebendige Tradition und hilft, die Sprache auch ausserhalb der Gemeinschaft sichtbar und erlernbar zu machen.

Sprache in Gefahr?

Die Sprache der Baka wird heute noch im Alltag gesprochen – ein Zeichen von kultureller Stärke. Doch sie ist nicht in der Schule, nicht in der Kirche, nicht in Behörden präsent. Das kann auf Dauer dazu führen, dass junge Menschen sie als «wertlos» erleben. Wenn eine Sprache nur im Privaten stattfindet, verliert sie langsam an Boden.

Damit die Baka-Sprache auch in Zukunft lebt, braucht es mehr als nur Worte, es braucht Respekt, Raum und echte Anerkennung.

Zugleich machen neue Forschungen deutlich, dass die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Baka Ausdruck einer sehr alten, eigenständigen Tradition ist. Dieses Bewusstsein kann helfen, Stolz und Anerkennung zu fördern, nicht nur innerhalb der Gemeinschaft, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt.