La langue des Baka

Plus qu’un moyen de communication

La langue des Baka est une expression vivante de leur savoir, de leur histoire et de leur identité. Elle associe des siècles d’expérience dans la forêt tropicale à une structure linguistique complexe. En même temps, elle est un exemple de la façon dont la langue est étroitement liée aux relations sociales et à l’autodétermination culturelle.

Un parcours particulier

Aujourd’hui, la langue baka est classée dans la famille des langues ubangi, elle est donc apparentée à d’autres langues de la région d’Afrique centrale. Pourtant, le vocabulaire montre que de nombreux termes ne proviennent pas de ces langues, mais renvoient à une tradition linguistique plus ancienne et indépendante. Les mots relatifs à la chasse, aux plantes forestières, aux rituels ou aux êtres spirituels, en particulier, montrent à quel point la langue est liée à la vie dans la forêt.

Les comparaisons linguistiques montrent que les Baka et les Aka conservent un vocabulaire ancien commun malgré des langues actuelles différentes, notamment pour la chasse, la collecte du miel, les plantes forestières et les rituels. Des linguistes comme Serge Bahuchet interprètent cela comme l’écho d’une langue originelle des chasseurs-cueilleurs de la forêt. Ces traces sont importantes car elles révèlent une culture commune profondément enracinée, plus ancienne que le contact avec les agriculteurs.

Langue de la relation – pas du lieu

Il est frappant de constater que les Aka de la République centrafricaine parlent une langue bantoue alors que l’ubangi est parlé dans leur environnement. Les Baka du Cameroun parlent une langue oubanguienne alors qu’ils vivent parmi des voisins parlant bantou.

Les linguistes expliquent cela par ce qu’ils appellent les « langues de la relation ». Ce n’est pas le lieu géographique qui détermine la langue d’un groupe, mais plutôt avec qui il a été étroitement lié pendant une longue période. Au cours de leur histoire, les Aka et les Baka ont tous deux abandonné leur langue d’origine, probablement une langue commune aujourd’hui disparue, pour adopter celle de leurs groupes partenaires respectifs. Les Aka une langue bantoue, les Baka une langue ubangue.

Cependant, on trouve encore aujourd’hui des mots communs aux deux langues qui ne sont ni bantous ni oubangis. Ils sont l’écho linguistique d’une origine commune.

Des études génétiques récentes confirment que les groupes occidentaux, comme les Baka et les Aka, et les groupes orientaux, comme les Mbuti, se distinguaient déjà les uns des autres il y a environ 20 000 ans, probablement dans des « refuges » de forêt tropicale différents, lorsque la forêt avait fortement reculé pendant la période glaciaire. La langue et les gènes racontent ici une histoire similaire. Des divisions anciennes, mais une origine commune au plus profond de la forêt tropicale d’Afrique centrale.

Ici, le langage ne suit pas l’environnement, mais l’histoire de l’engagement.

Un son unique

La langue des Baka contient de nombreux sons qui n’existent pas en français ou en allemand. Il s’agit notamment de

- Imploïdes comme « ɓ » ou « ɗ »,

- Consonnes complexes comme « kp » ou « gb »,

- et une hauteur de ton qui modifie le sens d’un mot.

Un mot peut signifier quelque chose de très différent selon le ton, une caractéristique qui demande beaucoup d’attention à l’oral et qui contribue à la musicalité de la langue.

Exemple :

kó = « dire »

kò = « manger »

→ même sonorité, mais signification totalement différente en raison de la différence de tonalité

Connaissance dans la langue

L’existence d’un vocabulaire aussi riche sur les ressources forestières n’est pas le fruit du hasard. Des études interdisciplinaires montrent que les chasseurs-cueilleurs de la forêt d’Afrique centrale y vivent en permanence depuis au moins 100 000 ans et ont pu transmettre leurs connaissances, malgré les variations climatiques. La langue n’est donc pas seulement une archive de la nature, mais aussi le témoignage d’une adaptation écologique unique au fil des millénaires.

Une langue vécue au quotidien

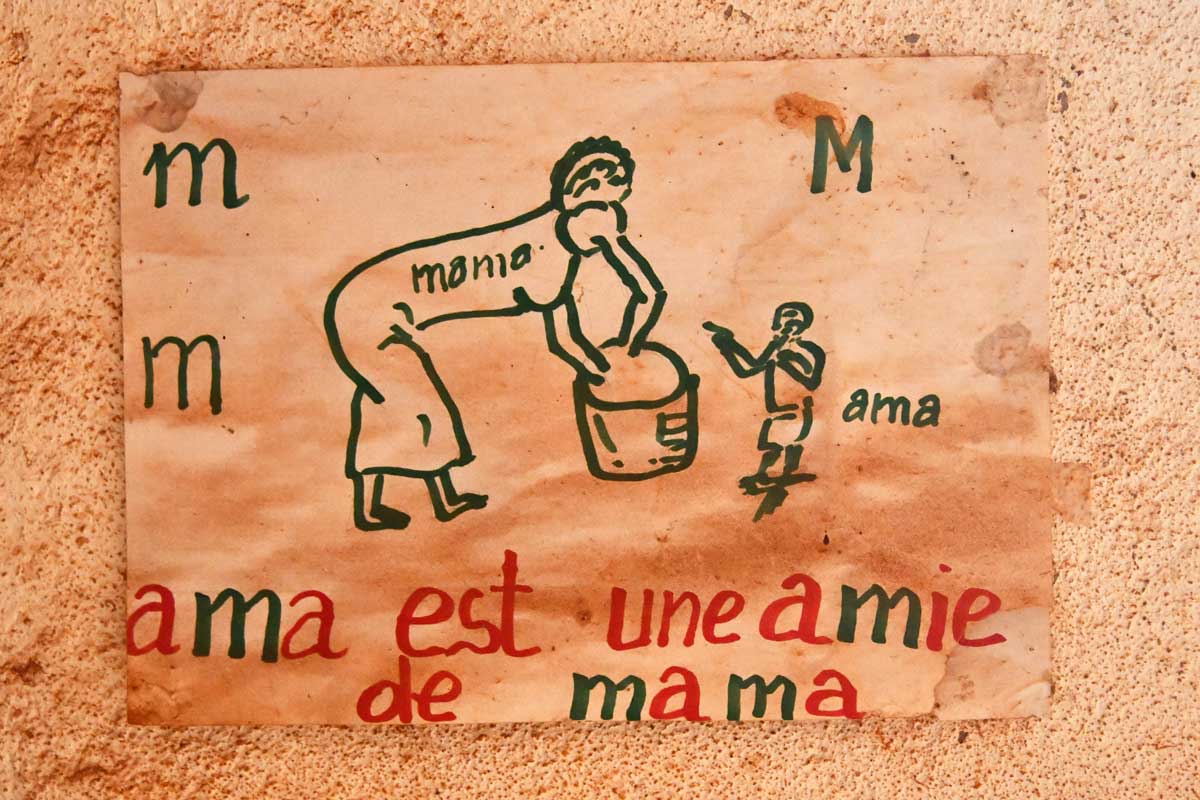

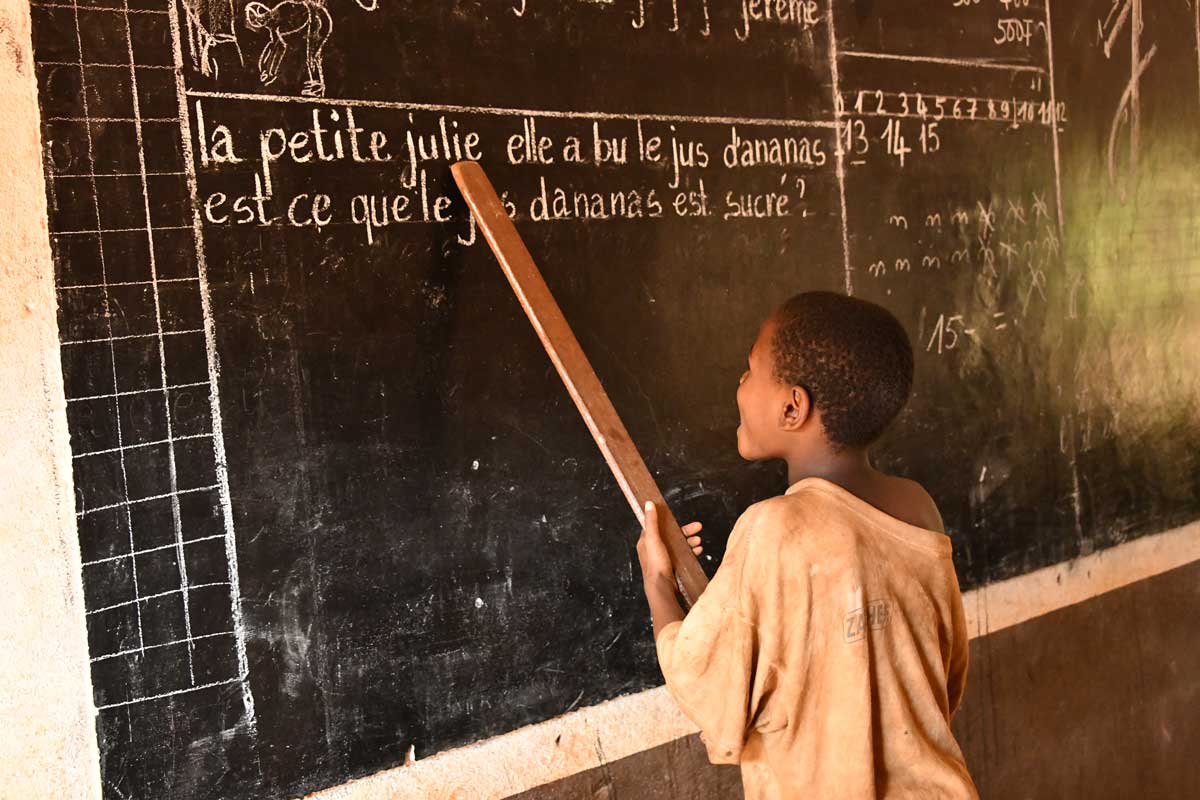

Malgré un enseignement scolaire en français et la prédominance d’autres langues, le baka est encore parlé aujourd’hui dans la vie quotidienne : à la maison, en racontant des histoires, en chantant ou en jouant. La plupart des Baka sont multilingues et parlent souvent aussi la langue de leurs voisins ou le français. Leur propre langue reste cependant un signe d’appartenance important.

Les enfants bakas apprennent le français à l’école. A la maison, ils parlent baka et avec les voisins, ils parlent leur langue.

Langue et inégalité sociale

Les Baka ne parlent pas seulement leur propre langue, mais souvent aussi celle de leurs voisins. L’inverse est rare. Très peu de non-Baka parlent le Baka.

Cela montre à quel point les relations sont souvent inégales. Les Baka doivent s’adapter linguistiquement, par exemple à l’école, à l’église ou lors de la vente de produits. Leur propre langue est souvent ignorée ou n’est pas prise au sérieux.

Cette inégalité a des racines historiques : lorsque les Baka sont entrés en contact plus étroit avec les agriculteurs et ont adopté leurs langues, il y a environ 2-3 000 ans, ils ont dû adapter leur tradition linguistique. La pression pour se soumettre linguistiquement est donc ancienne et se poursuit encore aujourd’hui dans les écoles, les églises et l’administration.

Ici, la langue n’est pas seulement un moyen de communication, elle reflète également les relations de pouvoir et la position sociale.

Écriture et documentation

Depuis 2009, il existe une graphie officielle pour la langue baka. Développée en collaboration avec des linguistes, elle permet d’écrire des livres, des histoires, des textes bibliques et du matériel pédagogique en baka. Depuis toujours, les Baka transmettent leur savoir oralement par le biais d’histoires, de chansons et de conversations. Une forme écrite complète cette tradition vivante et contribue à rendre la langue visible et apprenable en dehors de la communauté.

La langue en danger ?

La langue des Baka est encore parlée aujourd’hui dans la vie quotidienne – un signe de force culturelle. Pourtant, elle n’est pas présente à l’école, à l’église ou dans les administrations. A la longue, cela peut conduire les jeunes à la considérer comme « sans valeur ». Si une langue n’a lieu que dans la sphère privée, elle perd peu à peu du terrain.

Pour que la langue baka continue à vivre, il faut plus que des mots, il faut du respect, de l’espace et une véritable reconnaissance.

Parallèlement, de nouvelles recherches montrent clairement que la diversité linguistique et culturelle des Baka est l’expression d’une tradition très ancienne et distincte. Cette prise de conscience peut contribuer à promouvoir la fierté et la reconnaissance, non seulement au sein de la communauté, mais aussi dans la société en général.