Die Kultur der Jäger

Jagd als Identität

Die Jagd ist tief in die kulturelle Identität, die Ernährung, die Wirtschaft und die sozialen und symbolischen Praktiken eingebettet.

Die Wildtiere des Regenwaldes sind für die Baka eine wichtige Quelle für Nahrungsproteine, Mikronährstoffe und Einkommen.

Die Baka gehörten über Jahrhunderte zu den wenigen Jäger- und Sammlergruppen, die sich über grosse Landschaften im zentralafrikanischen Regenwald erstreckten, die sie als „ihr“ exklusives Gebiet betrachteten. Ihr Überleben hing von der nachhaltigen Nutzung der grossen biologischen Vielfalt ab und ihre mythologische Heimat ist der Wald, von dem sie ein Teil sind.

Diese traditionelle Lebensform wird zunehmend erschwert einerseits durch die Umwandlung ihres Territoriums durch die Einrichtung von Abholzungskonzessionen, Nationalparks und Wildtierreservaten und andererseits führt die ständig steigende Nachfrage nach Wildfleisch zu einer massiven Wilderei mit einem Rückgang der Wildtierpopulation.

Die Baka sind mit modernen staatlichen Gesetzen und internationalen Entwicklungsakteuren und -agenturen konfrontiert, die mit ihrer Lebensweise in Konflikt geraten. Es ist jedoch die nicht nachhaltige Jagd und der Handel mit Buschfleisch, die die Stabilität der Ernährungssicherheit und die Biodiversität bedrohen. Die Wildfleischentnahme für den Eigenkonsum durch die Baka ist nachhaltig.

Die Wildtiere des Regenwaldes sind für die Baka eine wichtige Quelle für Nahrungsproteine, Mikronährstoffe und Einkommen. Die Jagd ist tief in die kulturelle Identität, die Ernährung, die Wirtschaft und die sozialen und symbolischen Praktiken eingebettet.

Die Baka gehörten über Jahrhunderte zu den wenigen Jäger- und Sammlergruppen, die sich über grosse Landschaften im zentralafrikanischen Regenwald erstreckten, die sie als „ihr“ exklusives Gebiet betrachteten. Ihr Überleben hing von der nachhaltigen Nutzung der grossen biologischen Vielfalt ab und ihre mythologische Heimat ist der Wald, von dem sie ein Teil sind.

Diese traditionelle Lebensform wird zunehmend erschwert einerseits durch die Umwandlung ihres Territoriums durch die Einrichtung von Abholzungskonzessionen, Nationalparks und Wildtierreservaten und andererseits führt die ständig steigende Nachfrage nach Wildfleisch zu einer massiven Wilderei mit einem Rückgang der Wildtierpopulation.

Die Baka sind mit modernen staatlichen Gesetzen und internationalen Entwicklungsakteuren und -agenturen konfrontiert, die mit ihrer Lebensweise in Konflikt geraten. Es ist jedoch die nicht nachhaltige Jagd und der Handel mit Buschfleisch, die die Stabilität der Ernährungssicherheit und die Biodiversität bedrohen. Die Wildfleischentnahme für den Eigenkonsum durch die Baka ist nachhaltig.

Die Jäger von Mballam

Das Jagen bleibt Teil ihrer Identität, die weit über die Beschaffung von Fleisch hinaus geht.

Die Jäger von Mballam

Die Kunst der Nahrungssuche

Mit den Jägern und Sammler auf Pirsch

Ernährung und Jagdpraktiken

Die Beschaffung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln sind zentrale Aspekte des täglichen Lebens der Baka. Landwirtschaft sichert die Grundversorgung mit Kalorien, während Waldprodukte, insbesondere Wildtiere, eine wichtige Proteinquelle darstellen und zu Ernährungsvielfalt, Gesundheit und Wohlbefinden beitragen.

Jagdtraditionen von Kindesbeinen an

Die Jagdpraktiken werden von den Baka-Kindern bereits in jungen Jahren erlernt und ermöglichen die Gewinnung kleiner, aber bedeutender Mengen an Protein. Männliche Jugendliche bilden kleine Gruppen, um Fleisch für ihre Familien zu beschaffen.

+5

Bildergalerie Beutetiere

+4

Bildergalerie Fleischzubereitung

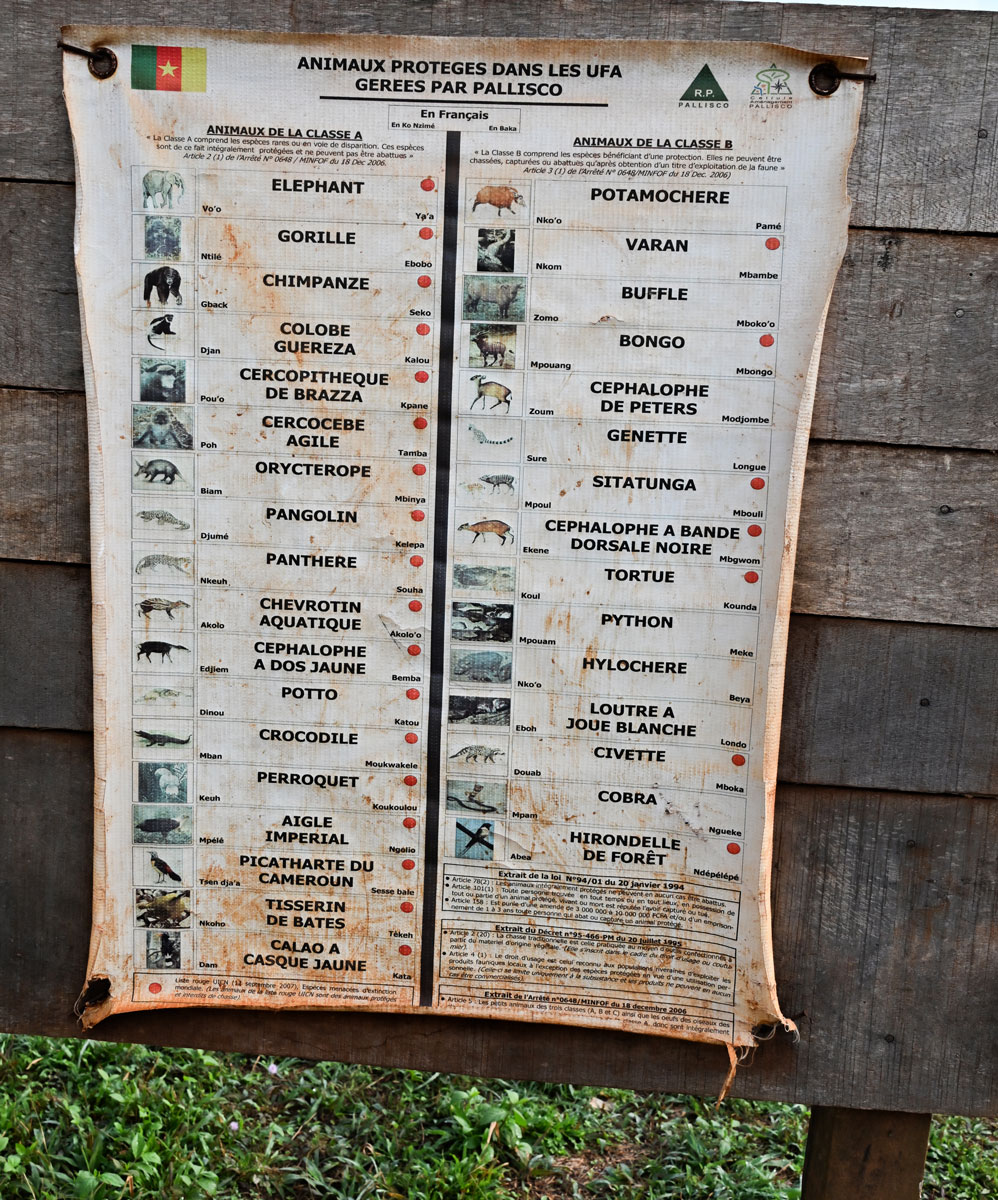

Beute und Schutzkategorien

Die Hauptbeute der Jäger sind kleinere Säugetiere wie Nagetiere und Antilopen, gelegentlich auch größere Antilopen, Affen und Schlangen. Vögel und Katzenartige sind weniger häufig. Obwohl die Tiere gesetzlich in verschiedene Schutzkategorien eingeteilt sind, werden diese in der Realität weder von den Nzime noch von den Baka kaum beachtet.

Vielfältige Jagdtechniken

Die Baka beherrschen verschiedene Jagdtechniken, insbesondere die Speerjagd und die Verwendung von Schlingen. Im Laufe der Zeit haben sie vermehrt Schrotflinten eingesetzt. Die kollektive Jagd auf größere Säugetiere hat abgenommen, während das Fallenstellen, das Ausgraben von Tieren und das Jagen mit Schrotflinten häufiger geworden sind.

Bereits in jungen Jahren erlernt.

Die Jagd mit dem Speer

Der Speer – mbéngà – ist die traditionelle Waffe der Baka, sowohl aus symbolischen als auch aus technischen Gründen. Die männlichen Jäger achten sehr auf ihren Speer und ist ein Erkennungszeichen eines Bakajägers. Ursprünglich sind die Baka Speerjäger und erlegten damit sogar Elefanten, was viel Mut und Geschick erforderte.

Der erste Speer, den ein Jugendlicher trägt, wird immer von seinem Vater oder Grossvater hergestellt. Von dem Moment an, ist der Jugendliche in der Lage, andere Erwachsene bei ihren Streifzügen durch den Wald zu begleiten. Die Speerjagd ist Gegenstand von Märchen, Jagdgeschichten und Erzählungen, was für Schrotflinten nicht der Fall ist.

+5

Bildergalerie Speer

Jagen mit Schrotflinten

Die Jagd mit Schrotflinten erfordert teure Genehmigungen, die sich kein Baka und nur wenige Nzime leisten können.

Die Baka erhalten oft selbstgemachte Schrotflinten aus Eisenrohren, Automobilventilfedern und einem aus Holz geschnitzten Gewehrkolben. Diese Waffen stellen ein ernsthaftes Sicherheitsproblem dar und es haben sich zahlreiche Unfälle ereignet. Die Kosten für Waffen und Munition sind für die Baka oft unerschwinglich, weshalb sie die Waffen gegen einen Anteil der Beute von den wohlhabenderen Nachbarn ausleihen und somit die Abhängigkeit von den Nzime verstärken.

Oft werden die Baka von den Nzime für ihre kommerziellen Jagden als Jäger, Fährtensucher oder Träger angeheuert.

Die zunehmende Verwendung von Schusswaffen hat einen erheblichen Einfluss auf die Tierpopulation.

Jagen mit Hunden

Die Baka von Mballam verwenden Basenji-Hunde, die an die Nutzung durch den Menschen an das örtliche Ökosystem angepasst sind. Diese Hunde werden trainiert, um auf Pfiffe und Rufe zu reagieren und bei der Jagd behilflich zu sein indem sie Tiere aufspüren und in die Enge treiben oder aus Höhlen holen. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist anders als in westlichen Kulturen. Die Hunde werden oft vernachlässigt und ernähren sich von Abfällen oder erlegtem Wild und stehen paradoxerweise in hohem Ansehen.

+3

Bildergalerie Jagdhunde

Ausräuchern und Ausgraben

Wenn sie spüren, dass sich Menschen oder Hunde nähern, flüchten einige Tiere, wie Quastenstachler und Schuppentiere in das erste Loch oder die erste Höhle, auf die sie treffen. In diesen Fällen räuchern die Baka die Löcher aus. Wenn das Tier erstickt, öffnen sie die Baumhöhle mit einer Machete, um das Tier zu entnehmen oder warten bis das Tier flüchtet und erlegen es dann mit der Machete oder dem Speer.

Die Enim-Riesenhamsterratte lebt in einem Netz von unterirdischen Gängen mit einem Hauptzugang und Nebenzugängen, die meist als Fluchtweg bei Gefahr dienen. Die Baka verschliessen die Nebenausgänge, um die Flucht der Nager zu verhindern. Der Haupteingang wird gegraben, um das Tier entweder mit der Hand oder durch einen Hund zu erreichen.

Wenn sich der Nager zu weit verkriechen konnte, wird an einem Loch ein Feuer entfacht und der Rauch in den Bau gewedelt. Sobald das Tier aus der einzig verbleibenden Öffnung fliehen will, wird es erlegt.

Fallen mit Drahtschlingen

Die Verwendung von Drahtschlingen bei der Jagd wurde von den Franzosen eingeführt und zunächst von den Bauernvölkern verwendet und später von den Baka übernommen. Der Schlingenfang ist heute die wichtigste Jagdtechnik der Baka. Die Baka betrachten die Nzime als Wilderer, da sie mehr Schlingen auslegen, als sie für den Hausgebrauch benötigen.

Die Wahl eines geeigneten Ortes für das Aufstellen einer Schlinge erfordert gute technische Fähigkeiten sowie Kenntnisse über die Umgebung, die lokale Ökologie und das Verhalten der Tierart, die gefangen werden soll. Es werden vor allem zwei Arten von Fallen eingesetzt. Eine Schlinge wird waagrecht auf ein Stück Rinde gelegt, die ein gegrabenes Loch verdeckt. Die Falle wird ausgelöst, wenn die Beute in die mit Laub getarnte Schlinge auf dem Holzbrett tritt.

Eine zweite gängige Methode ist die Halsschlinge bei der die Schlinge senkrecht angebracht ist. Die Schlinge wird ausgelöst, wenn das Tier durch die Schlinge läuft und einen darunter liegenden Ast anstösst. Dieses System kann auf dem Boden aufgestellt werden, wird aber häufiger an einem umgestürzten Baumstamm angebracht, da Nagetiere und Schuppentiere diese häufig benutzen.

+10

Bildergalerie Schlingen

Die Elefantenjagd

Geschichte und Gegenwart

Die Jagd auf Elefanten war Jahrhunderte lang ein wichtiges Ereignis. Diese soziale und spirituelle Form ist fast verschwunden.

Heute werden Kenntnisse der Baka von Wilderern missbraucht.

Wilderei

Die Jagd ernährt die Baka seit Generationen

heute gilt sie vielfach als Wilderei

Für die Baka war die Jagd seit jeher mehr als nur Nahrungsbeschaffung: Sie ist Teil von Kultur, Spiritualität und sozialem Leben. Tiere sind eingebunden in Mythen, Tabus und rituellen Regeln, und ein grosser Teil der Jagd dient noch immer der Selbstversorgung der Familien. Nach den geltenden Gesetzen Kameruns fällt jedoch auch dieser Eigenkonsum oft unter strenge Auflagen und wird leicht kriminalisiert. Manche Arten sind vollkommen geschützt, andere dürfen nur mit «traditionellen» Methoden und ausschliesslich für den Eigenbedarf erlegt werden. Für die Baka wirkt diese Gesetzeslage weltfremd und schwer verständlich.

Eigenversorgung und Auftragsjagd

Die Jagd der Baka spaltet sich heute in zwei Richtungen auf. Einerseits bleibt sie die wichtigste Quelle für Fleisch in den Familien. Andererseits lassen sich manche Baka für Auftragsjagden anstellen oder werden in Handelsketten eingebunden. Händler und Auftraggeber stellen Waffen, Munition oder Fallenmaterial bereit, während die Baka ihre Kenntnisse des Waldes einsetzen. Das Wildfleisch wird dann über Zwischenhändler in die Städte gebracht, wo es hohe Preise erzielt. Für die Baka selbst bleibt der Lohn gering, oft nur kleine Geldbeträge oder Sachleistungen.

Beziehungen zu den Bantu

Eine besondere Rolle spielen die benachbarten Bantu-Bauern. Sie geben Jagdaufträge, lassen sich von den Baka mit Fleisch versorgen und organisieren den Zugang zu Märkten. Die Beziehung ist von enger wirtschaftlicher Verflechtung, aber auch von Ungleichheit geprägt. Viele Bantu sehen die Baka nicht als gleichwertig an. Für die Baka bedeutet das: Kooperation und Abhängigkeit zugleich, ohne dass sie selbst bestimmen können, wie die Gewinne verteilt werden.

Bushmeat Crisis und Märkte

Wildfleisch ist in Kamerun begehrt, nicht nur bei armen Familien, sondern auch bei wohlhabenden Städtern und hohen Beamten. Obwohl der Verkauf vieler Arten gesetzlich verboten ist, findet man auf Märkten regelmässig Antilopen-, Affen- oder Pangolinfleisch. Wissenschaftler sprechen inzwischen von einer «Bushmeat Crisis». Die Wälder wirken äusserlich intakt, sind aber leer an grösseren Tieren. Für die Baka wird die Jagd ertragloser, während gleichzeitig der Druck steigt, Fleisch auch als Einkommensquelle zu nutzen.

Wildfleisch ist in den Städten begehrt und wird auf öffentlichen Märkten angeboten.

Erlebte Ungerechtigkeit

In Kamerun wird der Wildtierschutz von vielen als Anliegen der «Weissen» gesehen, die Tiere höher achten als Menschen. Besonders die Baka empfinden diese Regeln als ungerecht, da sie unmittelbar betroffen sind. Während Beamte Wildfleisch konsumieren und Holzfirmen ihre Arbeiter mit Fleisch aus dem Wald versorgen lassen, werden die Baka bestraft. Hinzu kommt, dass Anti-Wilderei-Massnahmen für sie oft mit Misshandlungen, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen verbunden sind. Öko-Garden konfiszieren Wild, zerstören Ausrüstung oder ganze Lager und gehen dabei mit Einschüchterung oder Gewalt vor, während die grossen kommerziellen Netzwerke meist unberührt bleiben.

Ein Mann brachte es auf den Punkt:

«Ein Adler darf einen geschützten Affen packen, der Adler ist selbst geschützt. Wenn ich denselben Affen jage, werde ich bestraft.

Bin ich also weniger wert als ein Adler?»

Aus: (Duda, Ethnoecology of hunting in an empty forest, Kap. 3.3)

An den Strassenrändern ist die Liste mit den geschützten Tieren angeschlagen. Viele Tiere davon findet man auf den Märkten.

Unser Beitrag

Durch den Aufbau neuer Einkommensquellen in der Landwirtschaft trägt Baka Libuna indirekt auch zum Schutz der Tierwelt bei. Je weniger die Baka auf den Verkauf von Wildfleisch angewiesen sind, desto stärker können ihre Jagdtraditionen wieder im Einklang mit dem Wald stehen. Ein Schritt, der nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren zugutekommt.

Elefantenjagd

Elefantenjagd und Elfenbeinhandel:

Eine Geschichte

Die Baka und ihre einzigartige Elefantenjagd

Da sie keine schriftliche Überlieferung kennen, basiert die Kenntnis der Frühgeschichte aus überlieferten Erzählungen und Mythen, aus genetischen Analysen und der linguistischen Forschung, sowie den Überlieferungen von Missionaren, Kolonialbeamten und Ethnographen.

Die Baka-Gemeinschaft hat über Jahrhunderte hinweg Elefanten gejagt, ohne den Bestand der Tiere zu gefährden.

Diese Jagd war nicht nur ein Mittel zur Fleischbeschaffung, sondern auch ein tief verwurzeltes soziales und kulturelles Ereignis, bei dem verschiedene Clans zusammenarbeiteten. Die Verbindung zwischen Menschen, Elefanten und Waldgeistern verlieh der Elefantenjagd eine spirituelle Dimension. Ein „Tuma“ oder Jagdmeister, der über magische Fähigkeiten verfügte, leitete die Jagd und hatte die Fähigkeit, mit den Tieren zu kommunizieren und unsichtbar zu werden. Die Tuma erlangten soziale Anerkennung durch ihren Mut, ihre Kenntnisse über das Verhalten der Elefanten und ihre Jagdfähigkeiten.

Der verheerende Einfluss des Elfenbeinhandels

Im 19. Jahrhundert wurde Elfenbein zu einem begehrten Handelsartikel im Westen und führte neben dem Sklavenhandel zu einem lukrativen Geschäft. Die Einführung von Schusswaffen dezimierte die Elefantenpopulation drastisch, und die Nachfrage auf dem europäischen Markt ging zurück, während sie auf asiatischen Märkten weiterhin hoch blieb. Dies hatte verheerende Auswirkungen auf die Elefantenpopulationen.

Zwischen 1885 und 1890 drangen Franzosen und Deutsche in die Wälder im Südosten Kameruns ein. Die europäische Kolonisierung war hauptsächlich eine wirtschaftliche Angelegenheit und die Gebiete wurden als Rohstoffreservoir betrachtet und neu gegründete Konzessionsgesellschaften beuteten Kautschuk, Harze, Palmöl, Elfenbein und Felle aus.

Der Elfenbeinhandel wuchs schnell und wurde zwischen 1901 und 1905 zum wichtigsten Handelsgut in der Region. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es einen ersten signifikanten Rückgang der Elefantenpopulationen, da Elfenbein zu dieser Zeit als eine lokale Handelswährung galt. Mit zunehmendem Gebrauch von Feuerwaffen stiegen die Entnahmen von Elfenbein schnell an. Das führte zu einem verstärkten Handel und somit zu mehr Importen von Feuerwaffen in der Region. Ab 1908 ging der Elfenbeinhandel infolge des starken Rückgangs der Elefantenpopulation in der Region zurück.

Moderne Auswirkungen des Elfenbeinhandels

In Gebieten mit einer höheren Elefantenpopulation werden immer noch Wilderer und Elfenbeinhändler aktiv, die die Fähigkeiten der Baka als Fährtenleser und Jäger nutzen. Die Baka selbst profitieren nur selten von diesen Aktivitäten. Der Elfenbeinhandel erstreckt sich über mehrere Stufen, beginnend mit der Anstellung von Baka-Jägern durch Vermittler. Die erbeuteten Stosszähne gelangen über verschiedene Wege, darunter Motorräder, Lastwagen und getarnte Transportmittel, in Zwischenlager. Oftmals wird der Transport von Elfenbein durch die Zusammenarbeit zwischen Zwischenhändlern und lokalen Behörden erleichtert. Die Händler stehen in direktem Kontakt mit chinesischen oder nigerianischen Käufern, die für den Export verantwortlich sind.

Die heutige Lage der Elefantenjagd

In Mballam wird die Elefantenjagd nicht mehr praktiziert, da der Waldelefant unter strengen Schutz gestellt wurde und die Jagd zu riskant geworden ist. Die Elefantenpopulationen sind durch Wilderei stark dezimiert und haben sich in entlegene Gebiete zurückgezogen, was die Jagd erschwert. Die Geschichten der Elefantenjäger werden zunehmend zu Erinnerungen an die „gute alte Zeit“.